Les LNPs sont les systèmes de délivrance d’ARNm les plus avancés. Ils comprennent un lipide ionizable, un conjugué lipide-PEG et des lipides auxiliaires.

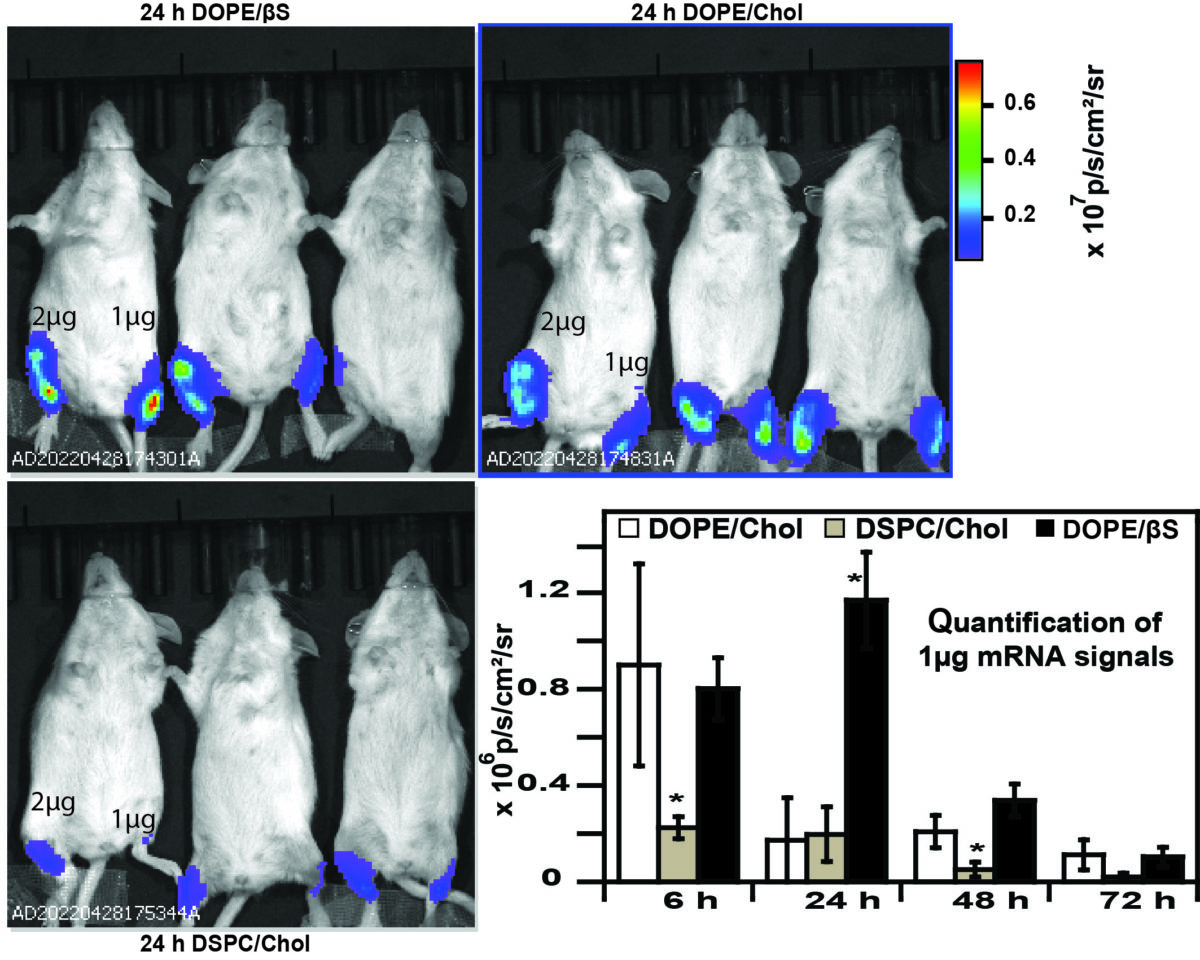

En utilisant un lipide ionizable commercial (D-Lin-MC3) des chercheurs du CBM ont comparé trois lipides auxiliaires (DOPE, DSPC et beta-sitosterol). Le choix du lipide n’a pas eu d’effet sur la transfection de cellules immortalisées mais a dicté leur efficacité sur des cellules dendritiques et in vivo.

Les scientifiques ont montré que les LNPs avec beta-sitosterol et DOPE sont les plus efficaces pour la transfection de cellules dendritiques et l’expression de l’ARNm in vivo.

Références de l'article paru dans Nanomaterials :

Ayoub Medjmedj, Albert Ngalle-Loth, Rudy Clemnçon, Josef Hamacek, Chantal Pichon and Federico Perche

In Cellulo and In Vivo Comparison of Cholesterol, Beta-Sitosterol and Dioleylphosphatidylethanolamine for Lipid Nanoparticle Formulation of mRNA

Nanomaterials 2022, 12(14), 2446; https://doi.org/10.3390/nano12142446