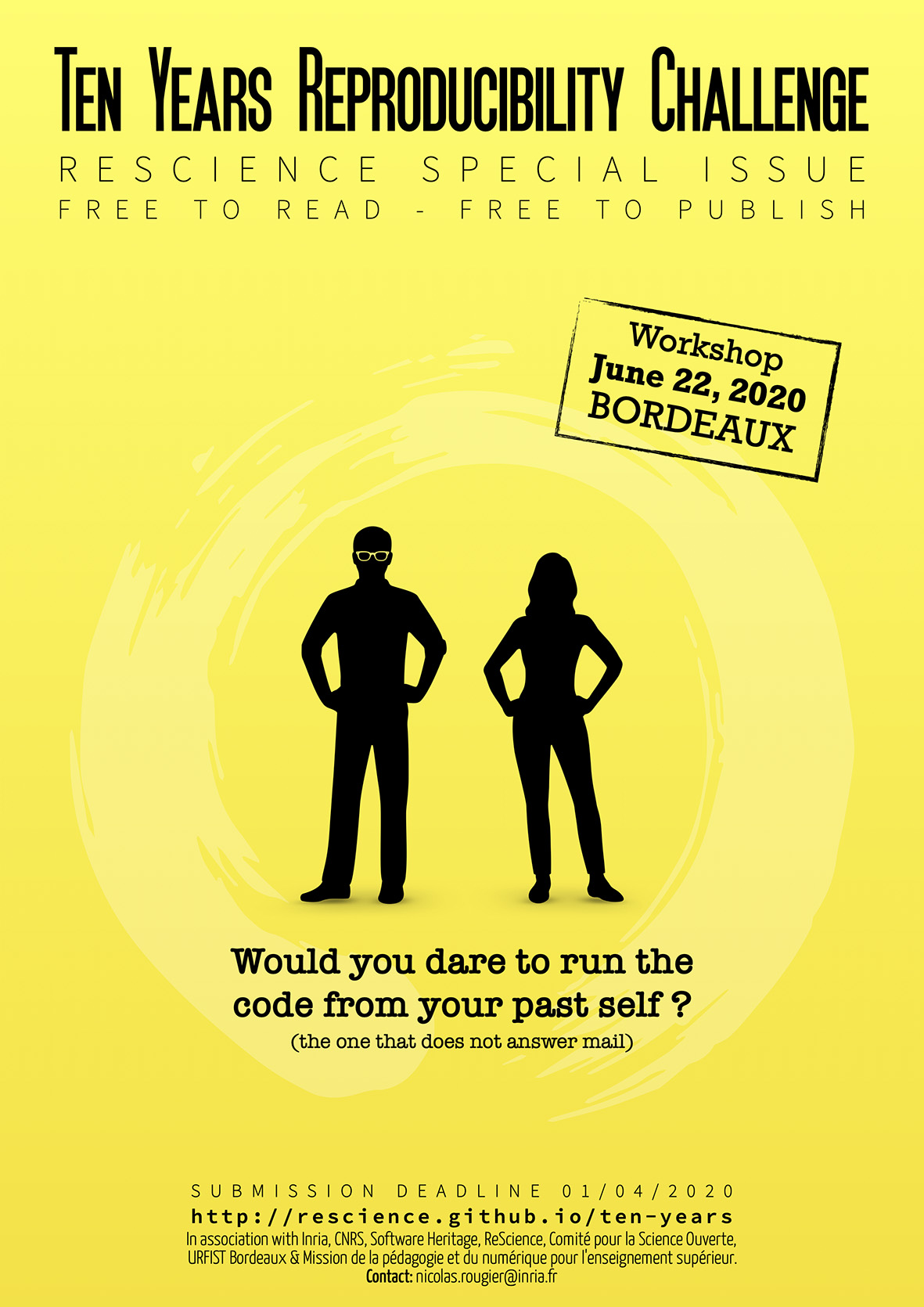

Un récent article dans la revue Nature Computational Science, co-signé par quatorze auteurs internationaux, résume les multiples facettes du logiciel dans la recherche scientifique.

A l’heure où le monde scientifique (et au-delà) parle de code, d’algorithmes, ou même d’intelligence artificielle, parler de « logiciels » semble une subtilité sémantique de plus. Pourtant, de nombreuses facettes du logiciel, par exemple les questions de licences d'utilisation ou de formats de fichiers, ne font pas partie de la définition du code ou de l'algorithme. Les auteurs, chercheurs en sciences humaines et praticiens du calcul scientifique, tirent l'attention sur les facettes du logiciel qui sont négligées autant par les chercheuses et chercheurs que par les organismes de recherche et les agences de financement : l'ingénierie, la gouvernance, les licences, la dissémination, l'infrastructure, la théorie intégrée et les utilisateurs.

La chimie computationnelle prend une place importante dans cette analyse parce qu'elle a été l'une des premières disciplines dans lesquelles la tension entre l'approche industrielle et l'approche académique de l'assurance qualité est devenue évidente. Pour les uns, un logiciel est fiable s'il a été développé par des professionnels dans les règles de l'art du génie logiciel, pendant que pour les autres, c'est la transparence et la malléabilité du code « Open Source » qui est le garant de la fiabilité.

Référence de l'article :

Hocquet, A., Wieber, F., Gramelsberger, G. et al. Software in science is ubiquitous yet overlooked. Nat Comput Sci (2024). https://doi-org.insb.bib.cnrs.fr/10.1038/s43588-024-00651-2