Typologie d'actualités : Equipe Chimie, Imagerie et exobiologie

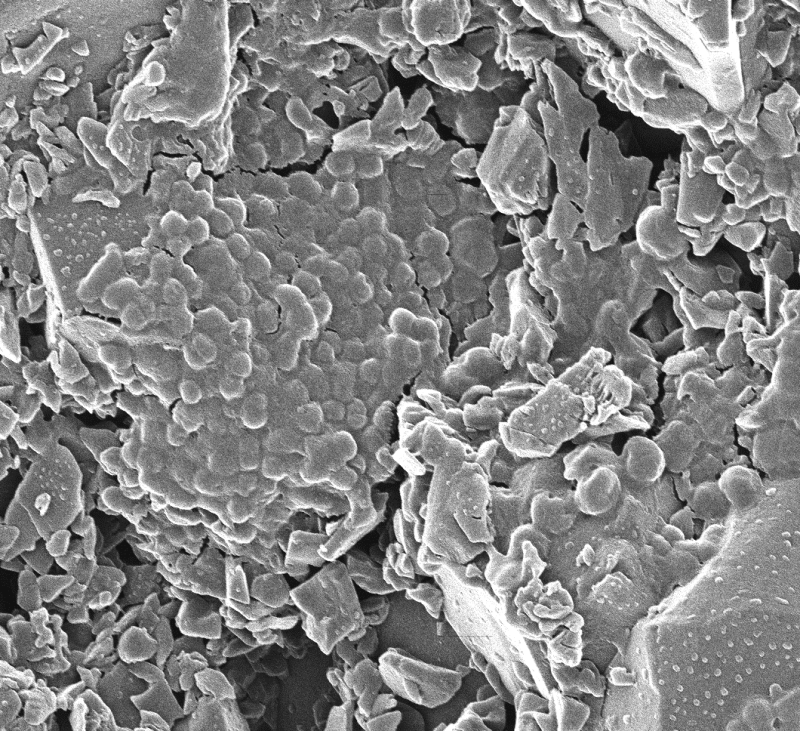

À la recherche des premières traces de vie dans le Système solaire

Sur Terre, la vie est apparue très tôt, à une époque où notre planète n’était qu’un monde chaud, bombardé de rayonnements ultraviolets. Ces conditions, sans doute communes à d’autres planètes rocheuses comme Mars, pourraient avoir favorisé l’émergence de formes de vie simples : des microbes se nourrissant de et puisant leur énergie dans l’oxydation de matière minérale uniquement. C’est dans cette optique qu’une équipe du Centre de biophysique moléculaire d’Orléans (CNRS), en collaboration avec l’université de Newcastle, a revisité un site emblématique et très bien préservé du nord-ouest australien, le Kitty’s Gap Chert, formé dans des sédiments volcaniques côtiers vieux de 3,45 milliards d’années.

Lire la suite sur le site de CNRS Chimie.

Référence de l'article :

Insights from early life in the 3.45-Ga Kitty’s Gap Chert for the search for elusive life in the Universe

Frances Westall, Graham Purvis, Naoko Sano, Jake Sheriff, Laura Clodoré, Frédéric Foucher & Tetyana Milojevic

Nature Astronomy 2025

https://doi.org/10.1038/s41550-025-02661-0

Des briques d’ARN plus solides pour les vaccins de demain

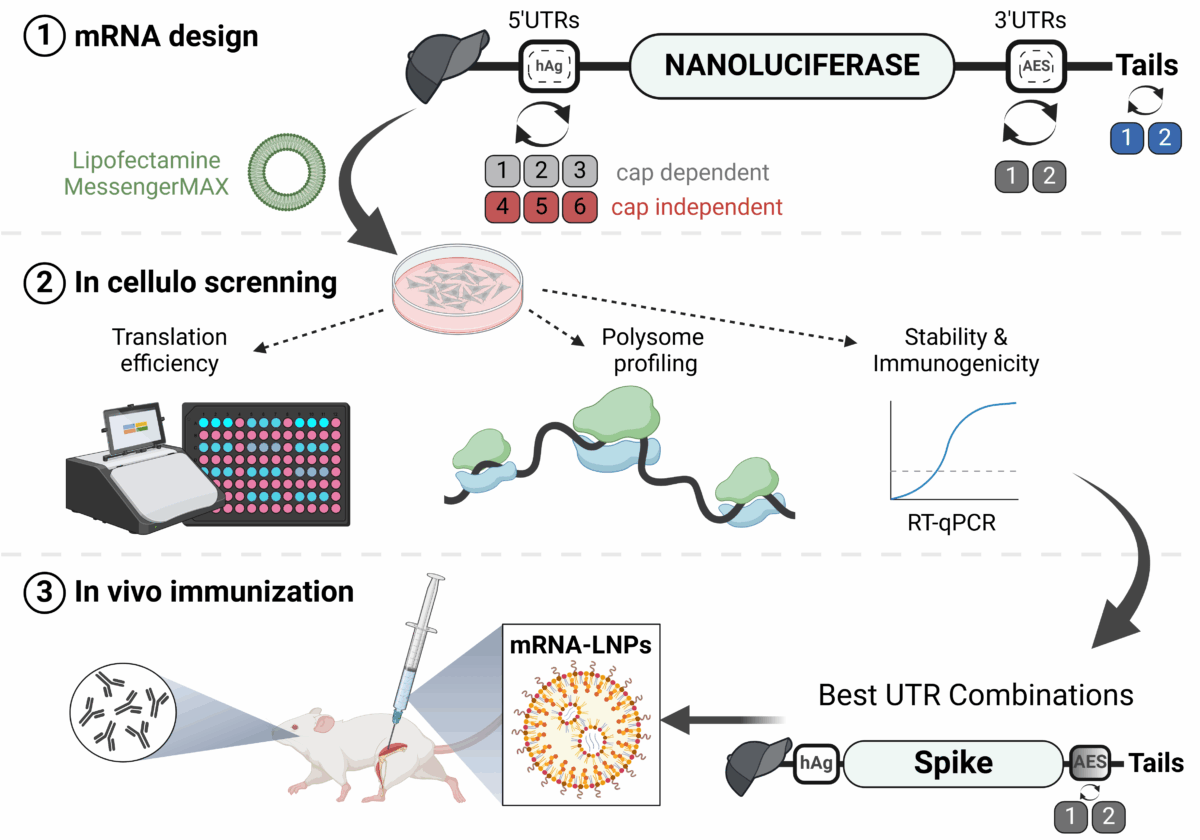

L'ARN messager (ARNm) s’est imposé comme une nouvelle technologie prometteuse dans le domaine des médicaments. L’efficacité de la technologie ARNm dépend à la fois de l'efficacité de la délivrance de l'ARNm et de sa traduction. Les régions non traduites (UTR) et la queue poly(A) jouent un rôle crucial dans la régulation de la cinétique intracellulaire de l’ARNm. Dans le but d'améliorer le potentiel thérapeutique de l’ARNm synthétique, nous avons évalué différentes UTRs et queues, en utilisant les séquences du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech comme référence.

Les chercheurs du CBM ont d’abord testé six 5’ UTRs (dépendantes/indépendantes de la coiffe), évalué neuf combinaisons de 5’ UTRs et 3’ UTRs, ainsi qu’une nouvelle queue hétérologue A/G dans des modèles cellulaires et in vivo en utilisant la luciférase comme gène rapporteur. Ensuite, pour décrypter le mécanisme de traduction des UTRs sélectionnées, ils ont corrélé l’expression de l’ARNm avec l’interaction avec les ribosomes, la demi-vie des ARNm, leur immunogénicité et la structure des UTRs.

Leurs résultats ont montré que la queue hétérologue qu'ils ont introduite est aussi puissante que celle utilisée par Pfizer-BioNTech, et ils ont confirmé la forte efficacité de la 5’ UTR de l’alpha-globine humaine. Ils ont également révélé le potentiel des 3’ UTRs de VP6 et SOD. Ils ont validé leurs résultats en utilisant un ARNm codant pour la protéine Spike du SARS-CoV-2 formulé en nanoparticules lipidiques (LNP) pour l’immunisation de souris. Dans l’ensemble, les 3’ UTRs sélectionnées et la queue hétérologue A/G présentent un fort potentiel en tant que nouveaux éléments pour la conception d’ARNm thérapeutiques.

Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour les thérapies à ARNm. Si des améliorations restent à apporter pour atteindre une expression supérieure aux stratégies existantes, cette stratégie contribue à améliorer les thérapies ARNm.

Ces avancées majeures ont été signalées par CNRS Chimie dans ses actualités scientifiques.

Ces résultats sont liés à un brevet.

Référence :

Evaluation of synthetic mRNA with selected UTR sequences and alternative Poly(A) tail, in vitro and in vivo

Medjmedj A, Genon H, Hezili D, Ngalle Loth A, Clemençon R , Guimpied C, Mollet L, Bigot A, Wien F, Hamacek J, Chapat C & Perche F

Molecular Therapy Nucleic Acids 2025. DOI: 10.1016/j.omtn.2025.102648

Exposition « BioQuantum Record » et performance « Alien in the Closet » – 18 septembre 2025

de 17 h à 18 h 30 à l’ESAD site Dupanloup (14 rue Dupanloup) - Allumage de l’exposition « BioQuantum Record » d’Anna Steward dans le cadre de sa résidence artistique encadrée conjointement par l’ESAD Orléans, le CBM et le Studium.

de 17 h à 18 h 30 à l’ESAD site Dupanloup (14 rue Dupanloup) - Allumage de l’exposition « BioQuantum Record » d’Anna Steward dans le cadre de sa résidence artistique encadrée conjointement par l’ESAD Orléans, le CBM et le Studium.

L’exposition se poursuivra du 19 septembre au 17 octobre 2025 - du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 - entrée gratuite.

de 20 h à 22 h à l’ESAD Site de l’Abreuvoir (6 rue de l’Abreuvoir) - Performance « Alien in the Closet », avec Anna Steward et Sebastian Gfellner, doctorant de l’équipe Exobiologie du CBM.

de 20 h à 22 h à l’ESAD Site de l’Abreuvoir (6 rue de l’Abreuvoir) - Performance « Alien in the Closet », avec Anna Steward et Sebastian Gfellner, doctorant de l’équipe Exobiologie du CBM.

Entrée gratuite sur inscription à (sauf pour les personnes de l'ESAD) https://my.weezevent.com/the-party-2

Des couronnes lumineuses pour voir au cœur du vivant

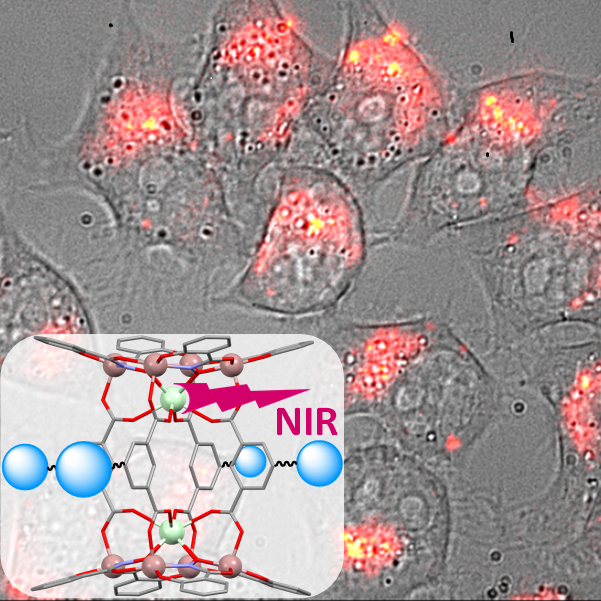

Les membres de l'équipe "Composés luminescents de lanthanides, spectroscopie et bioimagerie optique" travaillent depuis de nombreuses années à la conception et à la synthèse de complexes supramoléculaires à base de lanthanides émettant dans le proche infrarouge, fonctionnant comme agents d’imagerie optique pour l’expérimentation en biologie et le diagnostic médical. Ils ont conçu des complexes de type métallacouronnes contenant des lanthanides qui se sont révélés être des candidats très prometteurs en raison de leurs très grandes brillances. Cependant, jusqu’à présent, une limitation importante perdurait avec ces métallacouronnes en raison de leurs longueurs d’onde d’excitation qui étaient limitées à la partie ultraviolette du spectre électromagnétique. Ces longueurs d’onde posent problème pour l’imagerie biologique car elles peuvent fortement perturber ou endommager le système biologique observé. Ils ont résolu cette limitation majeure en concevant et synthétisant une nouvelle famille de métallacouronnes qui possèdent des sensibilisateurs de lanthanides qui sont excitables dans la gamme visible du spectre électromagnétique. La structure de ces métallacouronnes est innovante : les sensibilisateurs y sont fixés en périphérie. Grâce à cette approche, les chercheurs ont pu, pour la première fois, utiliser un métallacouronne pour marquer des cellules vivantes et les imager par microscopie proche-infrarouge. Ce travail ouvre des perspectives majeures quant à l’utilisation de complexes moléculaires à base de lanthanides pour l’imagerie proche infrarouge in vitro et in vivo.

Cette innovation majeure a été signalée par CNRS Chimie sur son site.

Légende : Image de luminescence proche-infrarouge en superposition de l’image observées en lumière blanches obtenues sur des cellules HeLa vivantes dans lesquelles les métallacouronnes-lanthanides, dont la structure apparaît en incrustation, ont été incubés.

Références de l'article :

Novel lanthanide( III)/gallium( III) metallacrowns with appended visible-absorbing organic sensitizers for

molecular near-infrared imaging of living cells

Timothée Lathion, Julie Bourseguin, Svetlana V. Eliseeva, Matthias Zeller, Stéphane Petoud, Vincent L. Pecoraro

Chemical Science, 2025, 16, 12623. https://doi-org.insb.bib.cnrs.fr/10.1039/D5SC01320H

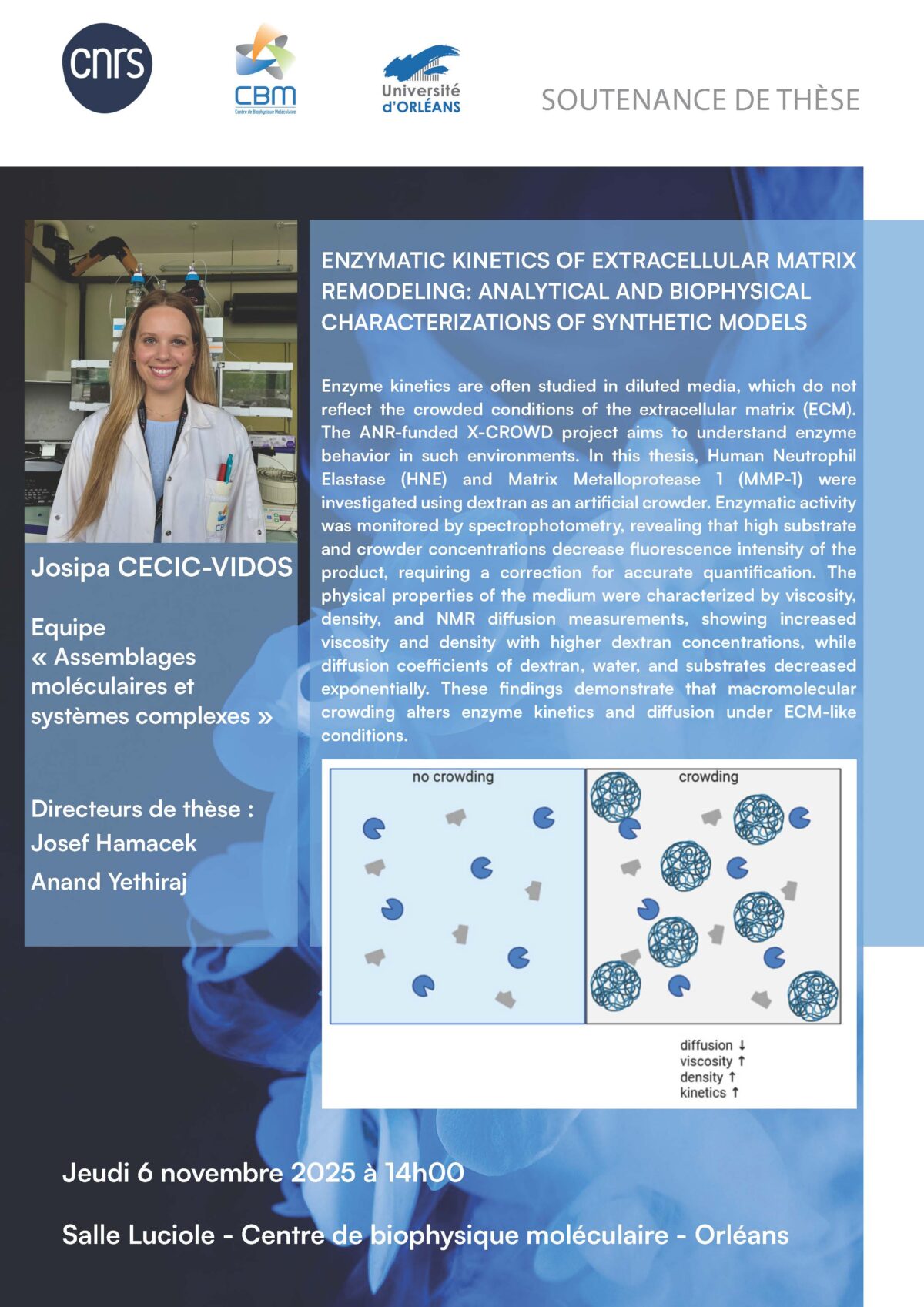

16 septembre 2025 : séminaire de Swati Biswas

Le CBM recrute !

Rejoignez l'équipe "Complexes métalliques et IRM", co-dirigée par les Docteurs Eva Jakab Toth et Célia Bonnet.

Consulter le profil de poste et postuler.

Date d'embauche prévue : 1er octobre 2025

Date Limite Candidature : samedi 9 août 2025 23:59:00 heure de Paris