|

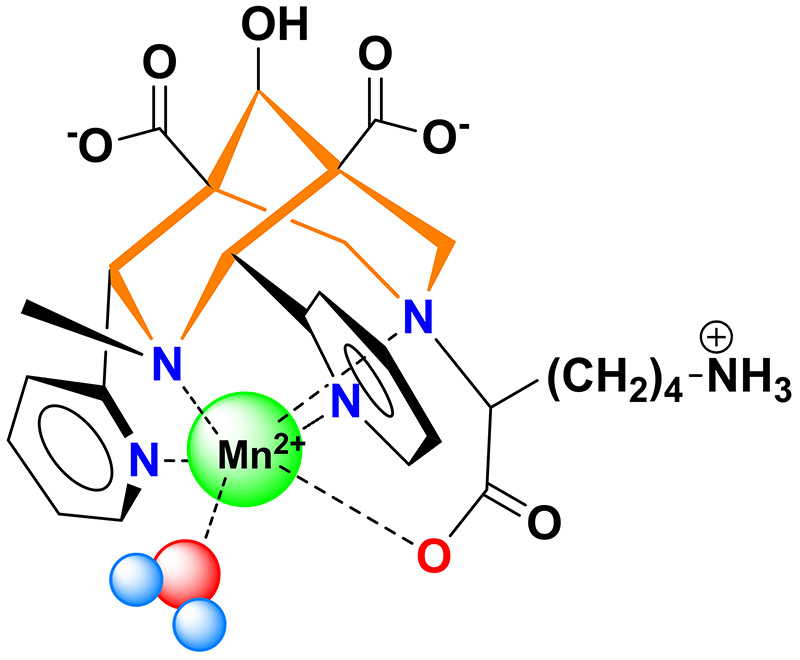

Depuis 35 ans, des complexes de gadolinium (Gd3+) sont utilisés comme agents de contraste IRM avec succès ; mais récemment l’innocuité de certains agents a été remise en cause. Le remplacement du Gd3+ par le manganèse (Mn2+), un métal biocompatible, permettrait de proposer des agents plus sûrs. Pour cela, les complexes doivent être inertes, donc ne pas relâcher le Mn2+ in vivo, et posséder une molécule d’eau coordonnée au métal pour une efficacité en IRM. Or, combiner ces deux propriétés reste un défi.

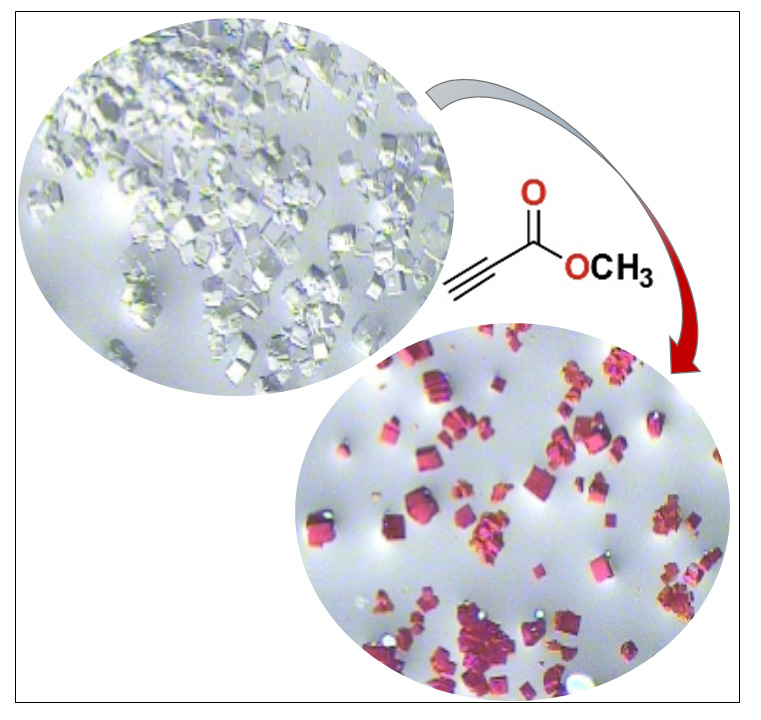

L’équipe « Complexes métalliques et IRM » du CBM et des collaborateurs de l’IPHC (Strasbourg) ont synthétisé et étudié un ligand de type bispidine, une molécule cage très adaptée à la complexation du Mn2+. Ce complexe de Mn2+ a une inertie cinétique inégalée et son efficacité IRM a été validée dans des expériences précliniques.

Le 52Mn est un radionucléide émergeant pour la tomographie à émission de positrons (TEP). Le Mn2+ est ainsi l'unique métal permettant à la fois l’imagerie par IRM et TEP. Cependant, l’utilisation du 52Mn est limitée par sa faible disponibilité et un manque de ligand adéquat.

Pour la première fois en France, le 52Mn a été produit au cyclotron d’Orléans, et le 52Mn-bispidine obtenu avec succès.

Toutes ces propriétés font de la bispidine un ligand prometteur pour l’IRM et la TEP. Il assure une inertie cinétique inégalée et permet d’envisager l’utilisation du Mn2+ sans risque de toxicité.

Voir l'actualité sur le site de l'Institut de Chimie du CNRS.

Eva Toth, Daouda Ndiaye, Maryame Sy, Agnès Pallier, Sandra Même, Isidro de Silva, Sara Lacerda, Aline M. Nonat, Loïc J. Charbonnière Unprecedented kinetic inertness for a Mn2+‐bispidine chelate: a novel structural entry for Mn2+‐based imaging agents - Angewandte Chemie, 2020, https://doi.org/10.1002/anie.202003685

|