Le succès de cette méthode repose sur l’utilisation de matrices liquides non-volatiles, ce qui évite le passage par la phase solide classiquement employée en MALDI et la dénaturation des assemblages non covalents. Par leur viscosité accrue, ces matrices ont aussi l’avantage de mieux mimer les milieux encombrés des organismes vivants.

La fiabilité de cette méthode a été montrée pour des systèmes non-covalents de type protéine protéine et protéines ligand. Cette nouvelle approche pourrait être utilisée pour des criblages de ligands de protéines thérapeutiques et faciliter l’analyse de complexes de protéines membranaires par spectrométrie de masse.

Catégorie d'actualités : Publications marquantes

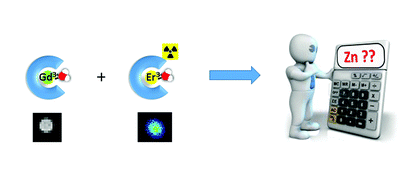

Des chercheurs du CBM ont créé une nouvelle génération de cryptates métalliques

Une méthode de détection quantitative du zinc par IRM

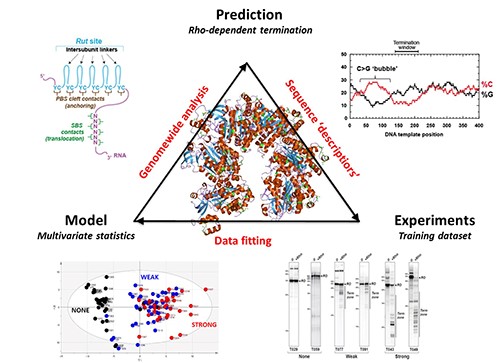

Des chercheurs du CBM ont développé le premier outil de prédiction de la terminaison Rho-dépendante, un mécanisme essentiel de régulation bactérienne.

LE STUDIUM® Conference » Stem cells and cancer stem cells: Regenerative medicine and cancer » – 11 au 13 juin 2018 – Orléans

Elle est organisée par le Dr Catherine Grillon, responsable du groupe thématique « Biologie de la peau » du CBM et le Pr Marek Los, chercheur Studium.