Typologie d'actualités : Equipe Biologie cellulaire, cibles moléculaires et thérapies innovantes

Soutenance de thèse de Nadira Chettouh-Hammas

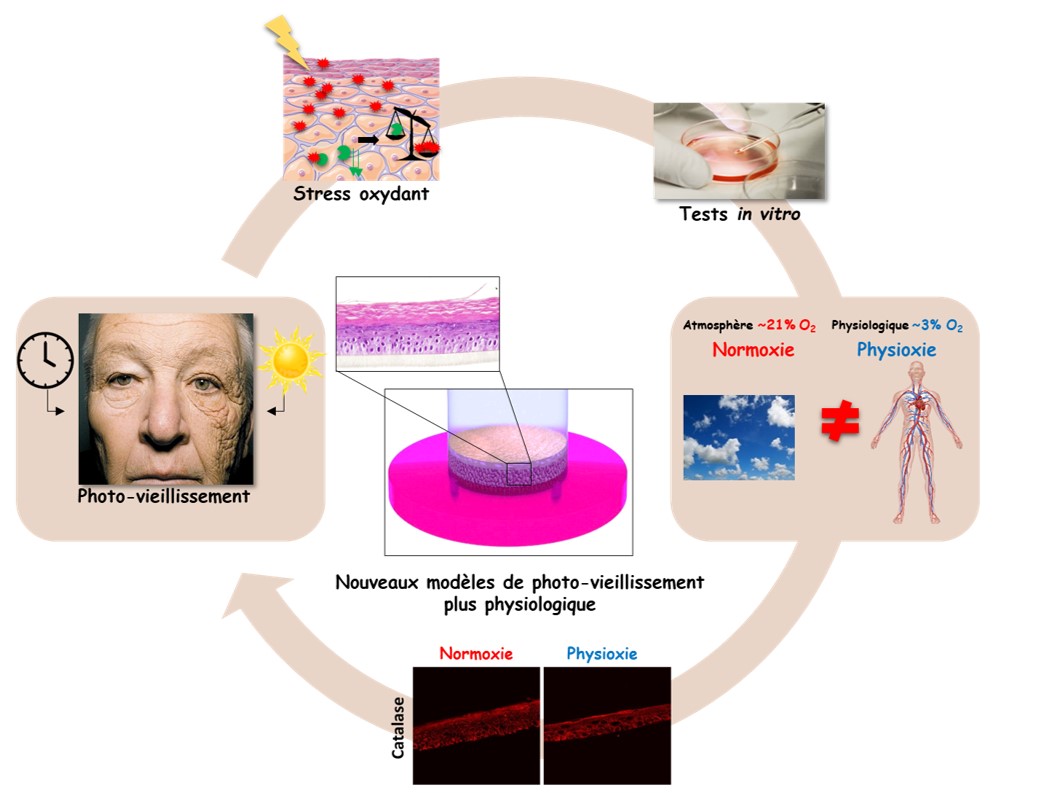

Nadira Chettouh-Hammas, doctorante dans le groupe « Biologie cutanée et microenvironnement » soutiendra sa thèse intitulée « Influence du taux d’oxygénation et du photovieillissement sur l’activité antioxydante des cellules de la peau » le 20 septembre 2022, à 10 h à l'auditorium Charles Sadron, Délégation CNRS Orléans.

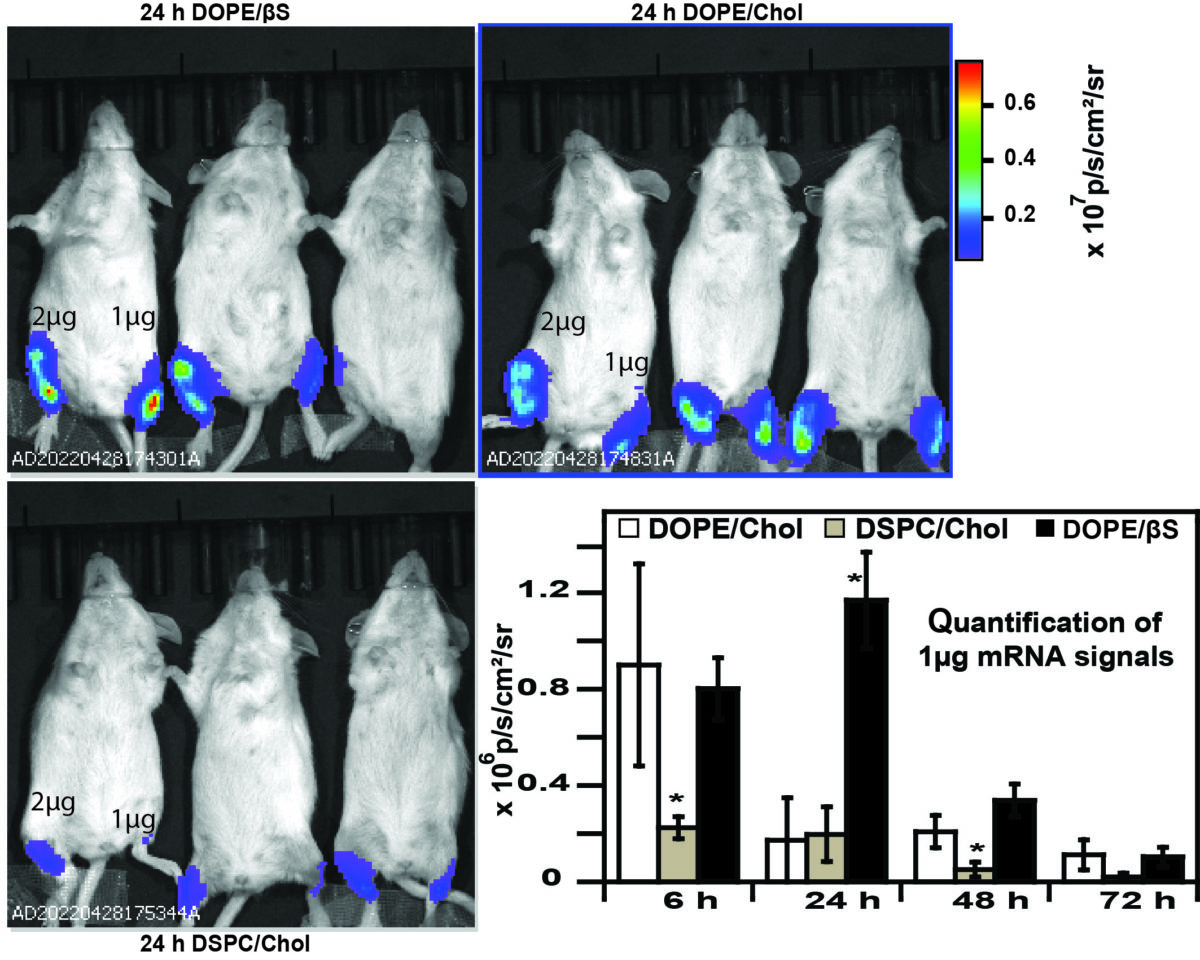

Comparaison in cellulo et in vivo de 3 lipides auxilliares pour la délivrance d’ARNm sous forme de LNPs

Les LNPs sont les systèmes de délivrance d’ARNm les plus avancés. Ils comprennent un lipide ionizable, un conjugué lipide-PEG et des lipides auxiliaires.

En utilisant un lipide ionizable commercial (D-Lin-MC3) des chercheurs du CBM ont comparé trois lipides auxiliaires (DOPE, DSPC et beta-sitosterol). Le choix du lipide n’a pas eu d’effet sur la transfection de cellules immortalisées mais a dicté leur efficacité sur des cellules dendritiques et in vivo.

Les scientifiques ont montré que les LNPs avec beta-sitosterol et DOPE sont les plus efficaces pour la transfection de cellules dendritiques et l’expression de l’ARNm in vivo.

Références de l'article paru dans Nanomaterials :

Ayoub Medjmedj, Albert Ngalle-Loth, Rudy Clemnçon, Josef Hamacek, Chantal Pichon and Federico Perche

In Cellulo and In Vivo Comparison of Cholesterol, Beta-Sitosterol and Dioleylphosphatidylethanolamine for Lipid Nanoparticle Formulation of mRNA

Nanomaterials 2022, 12(14), 2446; https://doi.org/10.3390/nano12142446

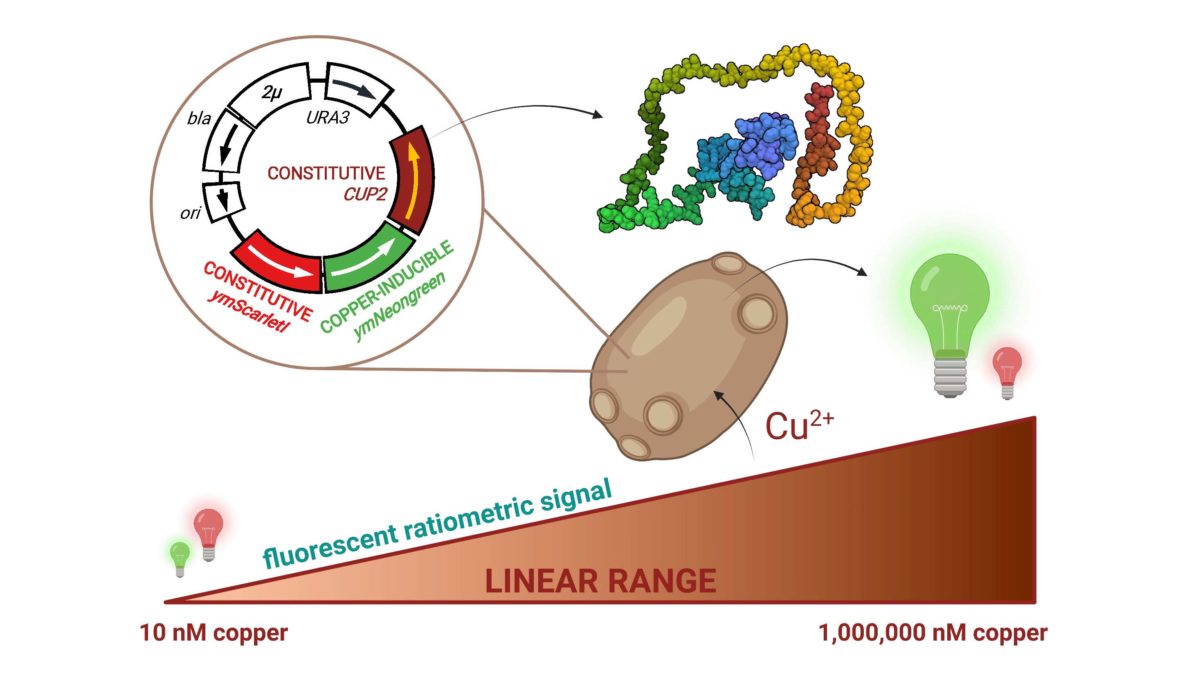

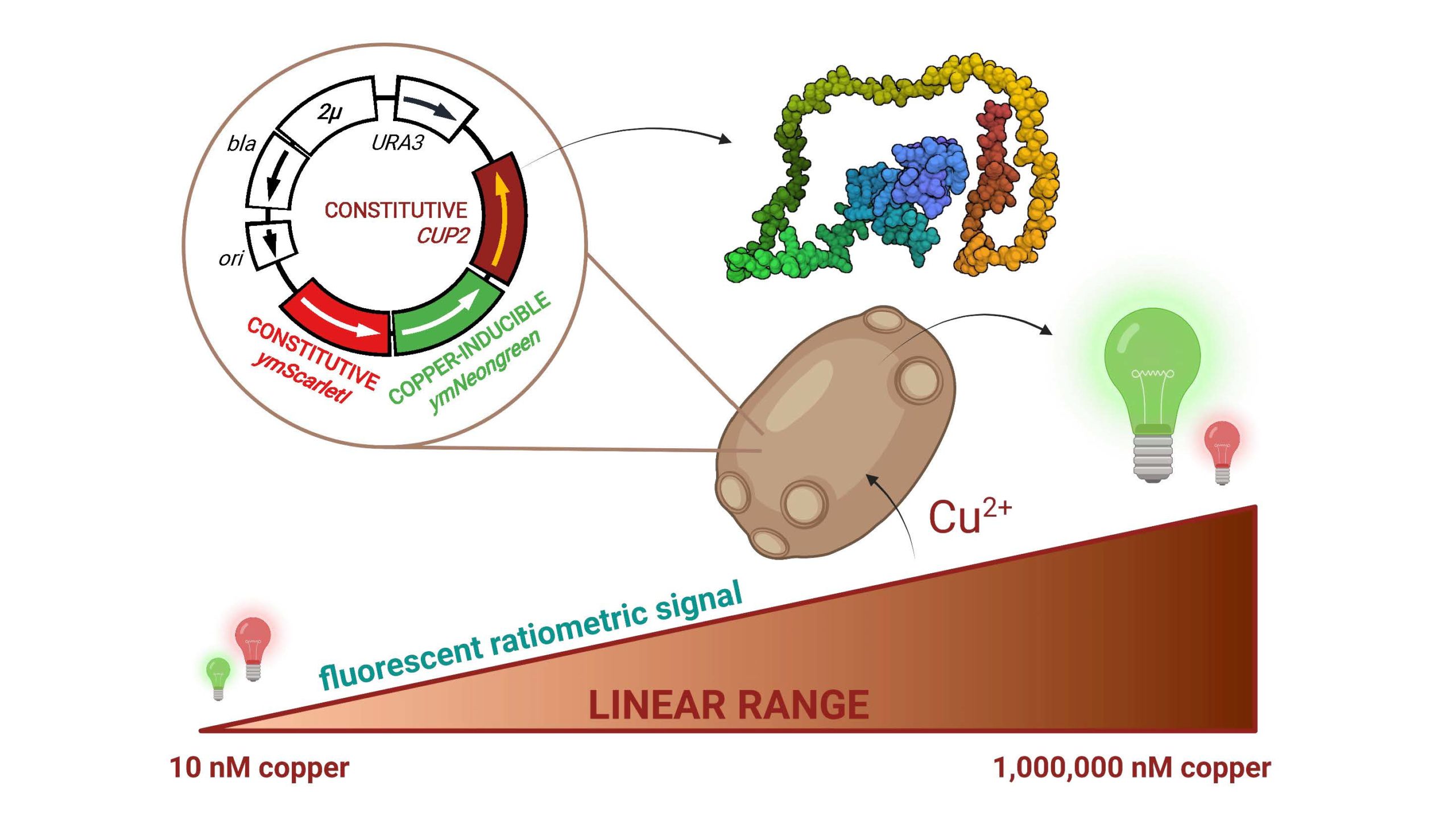

Un biocapteur, basé sur la levure Saccharomyces cerevisiae, capable de détecter la présence du cuivre dans l’environnement

Le cuivre est un micronutriment essentiel à la vie, sa carence peut engendrer des problèmes neurologiques et sanguins. Il est très utilisé dans l’industrie, en particulier dans la fabrication des batteries des voitures électriques, mais aussi en tant qu’engrais ou fongicide. Cependant, il est toxique à des concentrations élevées et constitue un polluant émergent critique. Son suivi dans les eaux constitue donc un enjeu sociétal et environnemental majeur.

Actuellement, les méthodes analytiques de détection du cuivre reposent sur des technologies pointues nécessitant un appareillage coûteux et une expertise expérimentale. De plus, ces méthodes quantifient la quantité totale de cuivre présent dans un échantillon mais pas la quantité de cuivre assimilable par les organismes.

Les chercheurs du groupe thématique "Signalisation cellulaire et neurofibromatose" viennent de développer un nouveau système de détection du cuivre extrêmement sensible et facile à mettre en œuvre. Ce système est un biocapteur basé sur la cellule eucaryote qu’est la levure Saccharomyces cerevisiae. Le biocapteur est ratiométrique : d’une part il exprime de façon constitutive une protéine fluorescente, et d’autre part il exprime une autre protéine fluorescente dont l’intensité est directement corrélée à la concentration en cuivre biodisponible. En effet, cette protéine fluorescente est sous contrôle du promoteur CUP1 sensible au cuivre et bien caractérisé chez Saccharomyces cerevisiae.

Par modification génétique, les chercheurs ont créé différents variants optimisant la sensibilité de ce biocapteur. Ils peuvent détecter le cuivre biodisponible à une concentration limite de 10 nM, dans une gamme linéaire de 10-3 à 10-8 M, surpassant ainsi tous les biocapteurs actuellement connus. Le biocapteur a été validé sur des échantillons « réels », les concentrations détectées sont tout à fait en accord avec celles annoncées par les fabricants.

Référence de l'article :

Bojan Zunar, Christine Mosrin, Hélène Bénédetti, Béatrice Vallée

Re-engineering of CUP1 promoter and Cup2/Ace1 transactivator to convert Saccharomyces cerevisiae into a whole-cell eukaryotic biosensor capable of detecting 10 nM of bioavailable copper

Biosensors and Bioelectronics 214 (2022) 114502

Cet article est signalé par l'Institut de chimie du CNRS sur sont site internet et dans sa lettre " En direct des labos ".

Chantal Pichon est nommée membre Senior au titre de la chaire Innovation de l’Institut universitaire de France

Chantal Pichon, Professeur à l’Université d’Orléans exerçant au Centre de Biophysique Moléculaire, fait partie des 164 nommés à l’Institut Universitaire de France (IUF) par la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Chantal Pichon est nommée membre Senior au titre de la chaire Innovation de l'Institut universitaire de France à compter du 1er octobre 2022, pour une durée de 5 ans.

L'Institut Universitaire de France a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l'interdisciplinarité.

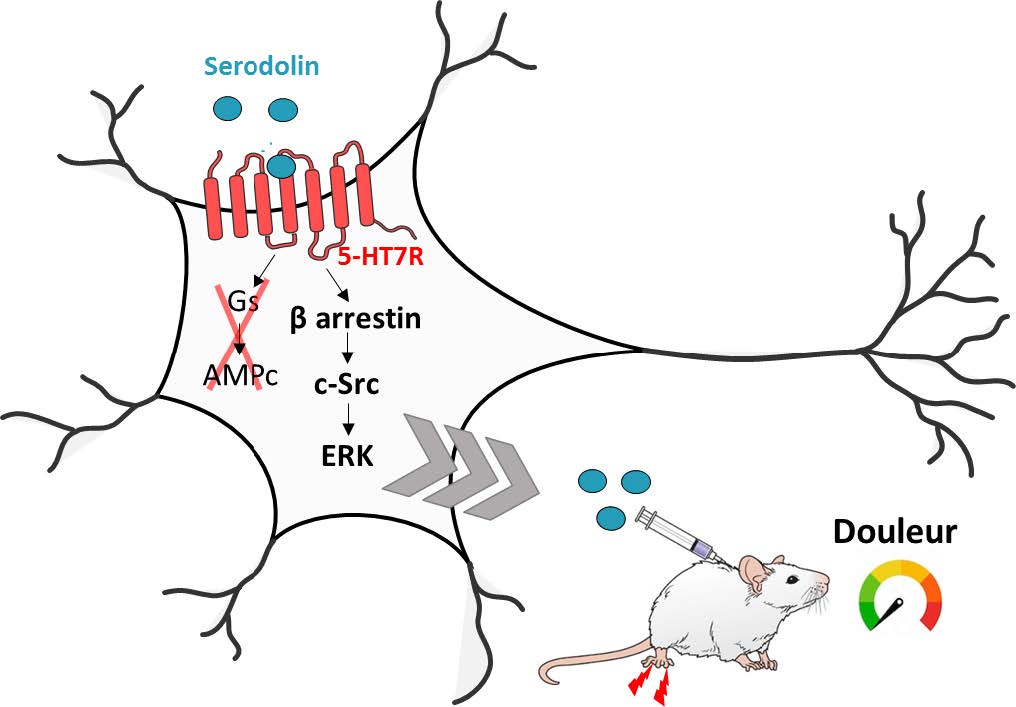

La Serodolin, une nouvelle molécule identifiée pour le traitement de la douleur

Des chercheurs du Centre de biophysique moléculaire, en collaboration avec le laboratoire de Physiologie de la reproduction et des comportements (CNRS/INRAE/Université de Tours/IFCE), l’Institut de chimie organique et analytique (CNRS/Université d’Orléans) et le laboratoire d’Immunologie et neurogénétique expérimentales et moléculaires (CNRS/Université d’Orléans) et deux laboratoires à l’international (le Maj Institute of Pharmacology, Krakow, en Pologne et le Graduate School of pharmaceutical Sciences, Tohoku University, au Japon), ont décortiqué le mécanisme d’action de ligands du récepteur 5-HT7 de la sérotonine.

En savoir plus sur le site de l'Institut de Chimie du CNRS

Référence

Serodolin, a β-arrestin–biased ligand of 5-HT7 receptor, attenuates pain-related behaviors

Chayma El Khamlichi, Flora Reverchon, Nadège Hervouet-Coste, Elodie Robin, Nicolas Chopin, Emmanuel Deau, Fahima Madouri, Cyril Guimpied, Cyril Colas, Arnaud Menuet, Asuka Inoue, Andrzej J. Bojarski, Gérald Guillaumet, Franck Suzenet, Eric Reiter and Séverine Morisset-Lopez, PNAS, 20 mai 2022.

Mariusz Kaczmarek, de l’université des Sciences médicales de Poznan, invité au CBM en juin 2022