Le cuivre est un micronutriment essentiel à la vie, sa carence peut engendrer des problèmes neurologiques et sanguins. Il est très utilisé dans l’industrie, en particulier dans la fabrication des batteries des voitures électriques, mais aussi en tant qu’engrais ou fongicide. Cependant, il est toxique à des concentrations élevées et constitue un polluant émergent critique. Son suivi dans les eaux constitue donc un enjeu sociétal et environnemental majeur.

Actuellement, les méthodes analytiques de détection du cuivre reposent sur des technologies pointues nécessitant un appareillage coûteux et une expertise expérimentale. De plus, ces méthodes quantifient la quantité totale de cuivre présent dans un échantillon mais pas la quantité de cuivre assimilable par les organismes.

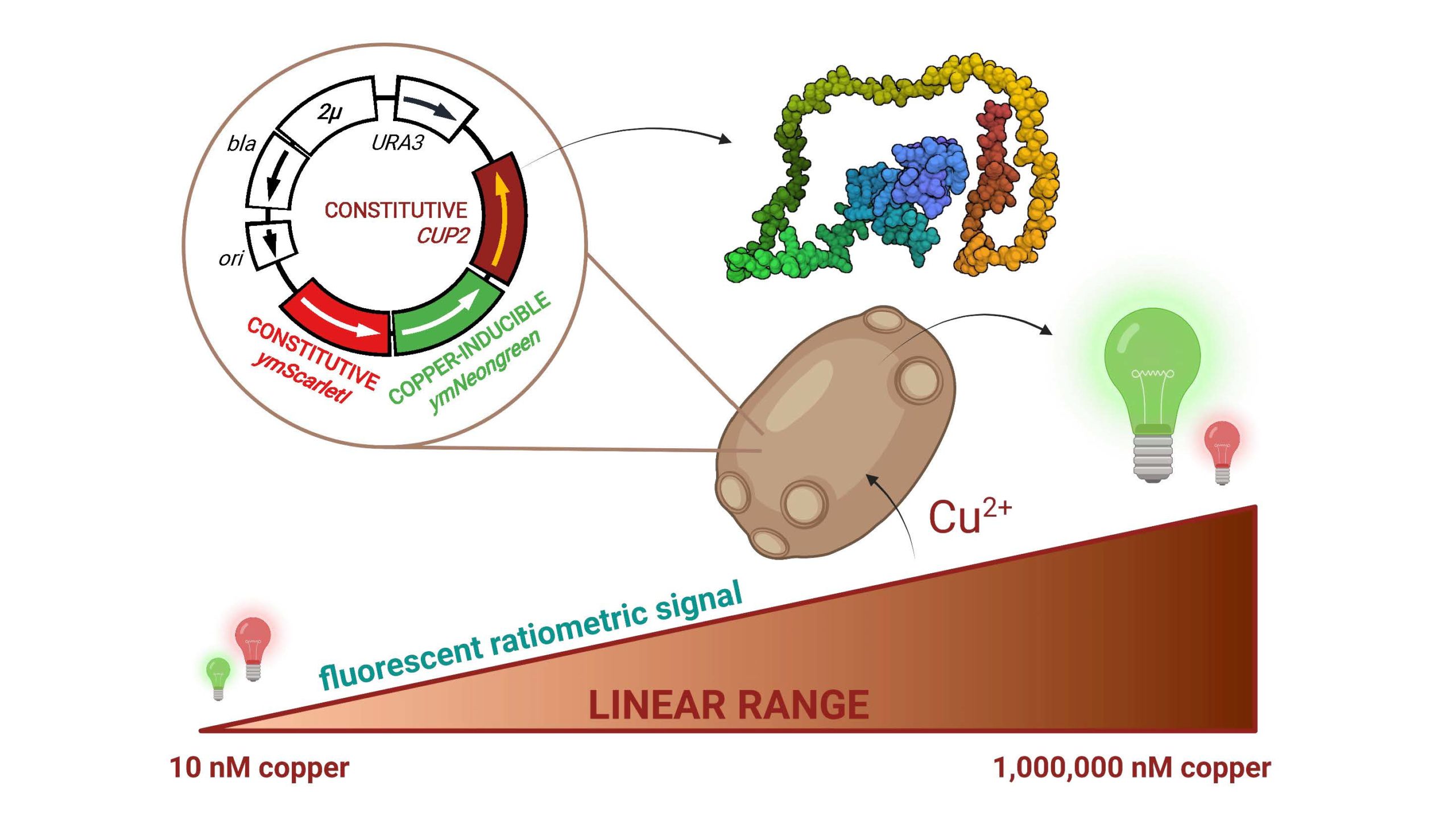

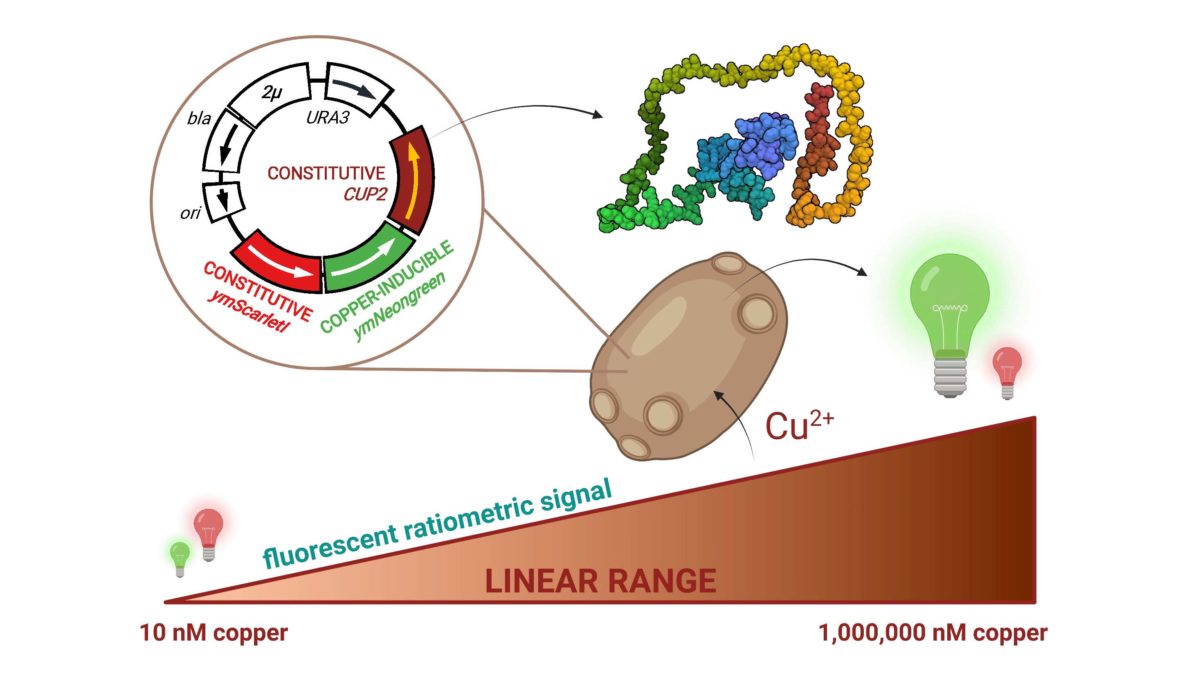

Les chercheurs du groupe thématique "Signalisation cellulaire et neurofibromatose" viennent de développer un nouveau système de détection du cuivre extrêmement sensible et facile à mettre en œuvre. Ce système est un biocapteur basé sur la cellule eucaryote qu’est la levure Saccharomyces cerevisiae. Le biocapteur est ratiométrique : d’une part il exprime de façon constitutive une protéine fluorescente, et d’autre part il exprime une autre protéine fluorescente dont l’intensité est directement corrélée à la concentration en cuivre biodisponible. En effet, cette protéine fluorescente est sous contrôle du promoteur CUP1 sensible au cuivre et bien caractérisé chez Saccharomyces cerevisiae.

Par modification génétique, les chercheurs ont créé différents variants optimisant la sensibilité de ce biocapteur. Ils peuvent détecter le cuivre biodisponible à une concentration limite de 10 nM, dans une gamme linéaire de 10-3 à 10-8 M, surpassant ainsi tous les biocapteurs actuellement connus. Le biocapteur a été validé sur des échantillons « réels », les concentrations détectées sont tout à fait en accord avec celles annoncées par les fabricants.

Référence de l'article :

Bojan Zunar, Christine Mosrin, Hélène Bénédetti, Béatrice Vallée

Re-engineering of CUP1 promoter and Cup2/Ace1 transactivator to convert Saccharomyces cerevisiae into a whole-cell eukaryotic biosensor capable of detecting 10 nM of bioavailable copper

Biosensors and Bioelectronics 214 (2022) 114502

Cet article est signalé par l'Institut de chimie du CNRS sur sont site internet et dans sa lettre " En direct des labos ".